In diesem Beitrag wird eine reale agenturische Designpraxis erörtert. Agentisches Design, das eine Brücke zwischen menschlichem Handeln und künstlicher Intelligenz schlägt, erfordert eine sorgfältige Übersetzung zwischen menschlichen mentalen Modellen und algorithmischen Prozessen. Diese Herausforderung verschärft sich bei verschiedenen Schnittstellen, von Sprachinteraktionen bis hin zu verteilten Smart-Home-Ökosystemen. Bewährte Designpraktiken und wertorientiertes Design bieten entscheidende Einblicke und betonen menschliche Ziele, iterative Problemlösungen und das Verständnis für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse.

Eine echte agentische Designpraxis, die ich als Human-Delegate Interface oder HDI bezeichne, legt den Schwerpunkt auf Beobachtbarkeit, Anpassbarkeit und "Satisfizierung", indem sie den Nutzern überschaubare Optionen präsentiert, während die Komplexität schrittweise offengelegt wird. Es geht auch um die Verteilung von Aufgaben über verschiedene Geräte und Modalitäten hinweg, was neue Ansätze für Konsistenz und Kontinuität erfordert. Wertorientiertes Design (Value-Driven Design, VDD) hingegen bietet einen Rahmen für die Entwicklung von agentenbasierten Schnittstellen, der sich auf messbare Ergebnisse für die Interessengruppen konzentriert und Systementscheidungen mit organisationsübergreifenden Zielen in Einklang bringt.

Jenseits des Algorithmus: Design als Übersetzung

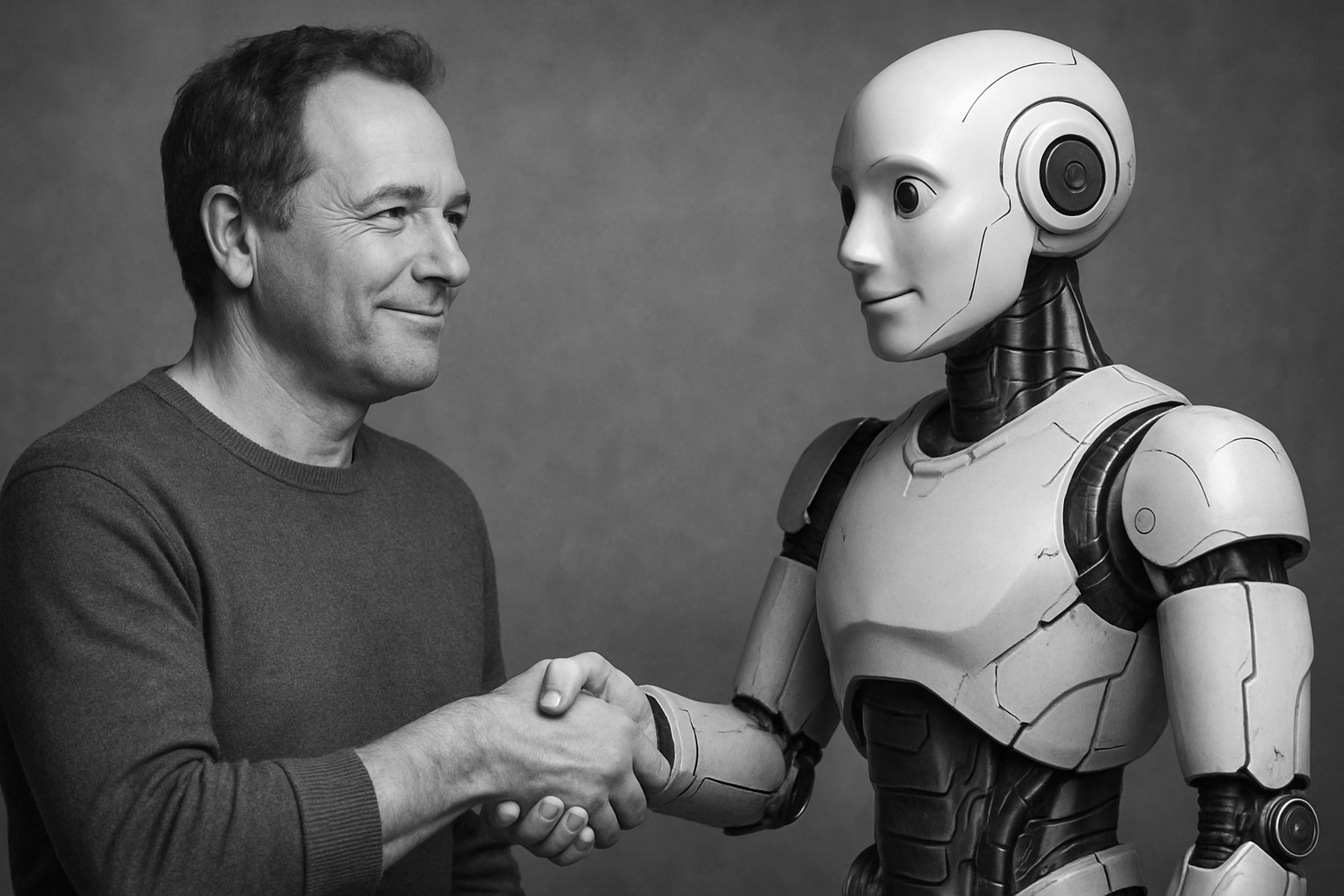

Herbert Simons Auffassung von Design als Brücke zwischen bestehenden und gewünschten Situationen gewinnt in unserem agentischen Zeitalter eine besondere Bedeutung. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, intelligente Systeme zu bauen, sondern die Berührungspunkte zu entwerfen, an denen menschliche Handlungsfähigkeit auf künstliche Fähigkeiten trifft. (Herbert Simons Begriff „Science of the Artificial“ erhält dadurch eine neue und willkommene doppelte Bedeutung.)

Ob Marketingmanager, der eine Kampagne über Konversationsschnittstellen steuert, Entwickler, der das Verhalten eines Agenten über visuelle Dashboards debuggt, oder Verbraucher, der Haushaltsaufgaben an Ambient Computing delegiert – jede Interaktion erfordert eine sorgfältige Übersetzung zwischen menschlichen Denkmodellen und algorithmischen Prozessen.

Diese Übersetzungsaufgabe wird im vielfältigen Landschaftsbild der agentischen Interfaces noch dringlicher. Anders als traditionelle Software mit ihren vertrauten Fenstern und Buttons muss agentisches Design alles abdecken: von Sprachinteraktionen mit Smart Speakern bis hin zu gestenbasierten Steuerungen in Augmented-Reality-Geräten und Haushaltsgeräten, von einfachen mobilen Apps bis zu verteilten Interfaces über mehrere Geräte eines vernetzten Smart-Home-Ökosystems hinweg. Das wird zur neuen Ökologie der Benutzeroberfläche. Statt einer GUI (Graphical User Interface) ist dieses neue agentische Design mehr eine Human-Delegate Interface oder kurz HDI.

Die gestalterische Art, Agenten zu verstehen

Value Driven Design, wie von Keen Design entwickelt, sowie Nigel Cross’ Konzept der „designerly ways of knowing“ bieten entscheidende Einblicke in die Herangehensweise an diese neuartigen Interface-Herausforderungen.

Kritisches Designdenken betont lösungsorientiertes Denken, bei dem vom gewünschten Ergebnis rückwärts gearbeitet wird, statt von technischen Möglichkeiten, Features und/oder Funktionen auszugehen. Im agentischen Design bedeutet das, mit menschlichen Zielen und Geschäftswert (also dem, was Menschen tatsächlich erreichen wollen) zu beginnen, anstatt zu zeigen, was die KI technisch leisten kann.

Betrachten Sie die grundlegende Designherausforderung des Agency-Handover: Wann sollte ein Mensch die direkte Kontrolle behalten? Wann sollte an einen Agenten delegiert werden? Und wie kann die Überwachung und das Eingreifen in automatisierte Prozesse gestaltet werden?

Cross’ Betonung von konstruktiver, iterativer Problemlösung legt nahe, dass diese Grenzen nicht vorab festgelegt werden können, sondern durch sorgfältige Beobachtung von Nutzungsmustern, schnelles Prototyping von Interaktionsmodellen und kontinuierliche Verfeinerung auf Basis von Erfahrungswerten emergieren müssen.

Der gestalterische Ansatz erkennt zudem an, dass verschiedene Nutzergruppen grundlegend unterschiedliche Interface-Paradigmen benötigen. Entwickler benötigen Transparenz und Steuerbarkeit: detaillierte Protokolle, klare Statusvisualisierung und granulare Override-Möglichkeiten. Weniger technisch affine Kreative brauchen Inspiration und Flow: Interfaces, die ihren kreativen Prozess verstärken, statt ihn zu unterbrechen. Erfahrene Nutzer benötigen Überblick und Optimierung: Dashboards, die strategische Einblicke bieten, ohne im operativen Detail zu ertrinken. Endverbraucher wiederum brauchen Einfachheit und Verlässlichkeit: Interfaces, die in den Hintergrund treten und nur dann hervorgerufen werden, wenn menschliches Urteilsvermögen wirklich benötigt wird.

Diese Faktoren zu kennen, ist keine universelle Angelegenheit, da menschliches Verhalten sich ständig ändert und je nach Kontext unterschiedlich ist – und daher für jede neue Lösung individuell gestaltet werden muss.

Reflexion-in-Action für dynamische Interfaces

Donald Schöns Konzept der „reflection-in-action“ wird besonders relevant, wenn es um das Design von Systemen geht, die lernen und sich anpassen. Im Gegensatz zu statischen Interfaces entwickeln agentische Systeme ihre Fähigkeiten und Verhaltensweisen im Laufe der Zeit weiter. Das stellt eine einzigartige Designherausforderung dar: Wie designt man für ein bewegliches Ziel? Während viele Designaufgaben – etwa bei einer einfachen Mobile App oder einem Blog – wenig Reflexion und Umdenken erfordern, handelt es sich hier um dynamische Designprobleme, die weit davon entfernt sind, so gelöst zu werden wie statische GUIs.

Schöns Ansatz legt nahe, dass effektives agentisches Design einen Gestaltungsprozess braucht, der sorgfältige Bewertung und das Infragestellen von Annahmen einschließt, damit die besten und wettbewerbsfähigsten Lösungen entstehen.

Nehmen wir zum Beispiel unser aktuelles Chatbot-Design – im besten Fall dürftig und dringend überholungsbedürftig (und es deutet wenig darauf hin, dass das geschieht). Solche Designs sind zentrale Blockierer für den Einsatz von KI.

Der Entwicklungs- und Synthetik-Biologe Michael Levine stellte einmal in seiner Arbeit zu bioelektrischen Schnittstellen fest: „Wie bei jedem intelligenten System – wenn du seine Intelligenz nicht siehst, ist es ein beidseitiger IQ-Test. Das Problem könnte beim System liegen – oder bei dir.“ Levine spielte darauf an, dass Wissenschaftler manchmal keine passenden Prompts nutzen, um Zellen richtig reagieren zu lassen. Andererseits verweist das auch auf das Scheitern aktueller Chatbot-Designs: Die Intelligenz des Systems bleibt für die Nutzer unsichtbar, weil die Entwickler sie nicht verständlich machen können.

Richtig designt, sollte es nicht darum gehen, eine 08/15-Chatbot-Lösung anzubieten und dem unerfahrenen Nutzer die Hauptarbeit aufzubürden, der nicht weiß, was er mit der ihm zur Verfügung stehenden Power anfangen soll. Stattdessen kann Design durch Reflexion-in-Action zu effektiveren und dynamischeren Lösungen führen.

Dieser Ansatz schafft neue UI-Paradigmen und Möglichkeiten, die es bisher nicht gibt. Gleichzeitig verwandelt er die Schwächen von KI – Halluzinationen, Ungenauigkeiten und andere Fehler – in Stärken, indem mit ihnen gearbeitet und nicht – wie bislang – gegen sie designt wird.

Darüber hinaus müssen Nutzer nicht nur verstehen, wie sie ihre Agents bedienen und erstellen, sondern auch, was ihre Agents tun, warum sie es tun und wie sich deren Verhalten auf Basis neuer Informationen oder veränderter Kontexte ändern kann. Dafür ist es notwendig, Feedback-Loops zu gestalten, die nicht nur die Agenten-Logik für die Nutzer sichtbar und verständlich machen, sodass diese intuitive mentale Modelle ihrer künstlichen Partner entwickeln können, sondern auch das Spiegelbild: Feedback-Loops, die das Denken der Nutzer für die Agenten sichtbar und verständlich machen, sodass die Agents ihrerseits intuitive Algorithmen (also gewissermaßen KI-Mentalmodelle) für ihre menschlichen Endanwender entwickeln.

Schließlich entstehen agentische Verhaltensweisen eher durch Nutzung als durch vollständige Vordefinition – daher müssen Designer Systeme bauen, die in Echtzeit beobachtet, interpretiert und weiterentwickelt werden können, einschließlich solcher, die Sackgassen vermeiden und neue beobachtbare Wege eröffnen. Das spricht für Interface-Architekturen, die Beobachtbarkeit und Anpassbarkeit über vordefinierte Optimierung stellen.

Satisficing im Zeitalter unendlicher Möglichkeiten

Herbert Simons Konzept des „Satisficing“ (der Suche nach Lösungen, die gut genug sind statt optimal) bietet ein kontraintuitives, aber wesentliches Prinzip für agentisches Design. Während KI-Systeme theoretisch riesige Lösungsräume erfassen können, müssen Benutzeroberflächen den Menschen helfen, diese Möglichkeiten zu navigieren, ohne sie zu überfordern – denn am Ende des Tages ist das menschliche Gehirn durch verfügbare Informationen, kognitive Fähigkeiten und Zeit begrenzt, was Simon als „begrenzte Rationalität“ bezeichnet.

Effektives agentisches Design integriert Satisficing auf Interface-Ebene, indem es handhabbare Auswahlmöglichkeiten präsentiert, statt die volle Komplexität der KI-Möglichkeiten offenzulegen. Es geht auch darum, sowohl der Maschine beizubringen, wie sie mit dem Menschen interagieren soll, als auch den Nutzer anzuleiten, wie er mit der Maschine umgehen kann.

Dabei geht es nicht darum, Funktionalität zu beschränken, sondern um progressive Offenlegung – Komplexität wird erst dann sichtbar, wenn die Benutzer entsprechende Expertise entwickeln und konkrete Bedürfnisse äußern. Doch diese progressive Offenlegung geschieht – anders als jemals zuvor – innerhalb einer Ökologie aus Geräten und Modalitäten. Anstatt zu versuchen, ein Meer an Möglichkeiten zum Kochen zu bringen, bedeutet Satisficing, eine Erzählung über die gesamte agentische Ökologie hinweg zu schaffen, was immer noch der zuverlässigste Weg ist, das volle Potenzial von Agents auszuschöpfen.

Unabhängig davon, welches Unternehmen es letztlich umsetzt, werden wir vermutlich sehen, wie eine Art „iPhone der KI“ entsteht, das das ganze technische Kauderwelsch ausblendet und nur jene minimalistischen, äußerst wertvollen Komponenten anbietet, die wachsen und die besten Ideen der umliegenden KI-Tools absorbieren werden. Dann erkennt man, dass die Hand eines Designers am Werk war.

Design für verteilte Agency

Wie oben erwähnt, besteht die markanteste Herausforderung im agentischen Design darin, verteilte Schnittstellen über mehrere Geräte, Kontexte und Interaktionsmodalitäten hinweg zu integrieren. Ein einziges Gespräch mit einem KI-Assistenten kann zum Beispiel zunächst auf einem Smartphone beginnen, dann über einen Smart Speaker fortgesetzt werden, anschließend an einer vernetzten Tür stattfinden, dann über einen vernetzten Kühlschrank weiterlaufen, bevor es schließlich auf einem Laptop endet.

All dies geschieht, während der Agent Kontext und Fähigkeiten über alle Touchpoints hinweg aufrechterhält. Diese verteilte Natur erfordert neue Ansätze für Konsistenz und Kontinuität. Traditionelles Interface-Design konnte sich auf Bildschirmfläche und beständige visuelle Elemente verlassen. Agentisches Design hingegen muss mit flüchtigen Sprachinteraktionen, Umweltsignalen, geteilter Aufmerksamkeit und kontextabhängigen Benachrichtigungen umgehen, die sich an die aktuelle Situation des Nutzers und die verfügbaren Geräte anpassen. Für diese Signale sind neue Designparadigmen erforderlich.

Neue Paradigmen ermöglichen:Value-Driven Design

Die Value-Driven Design-Methodik bietet einen entscheidenden Rahmen für die Entwicklung agentischer Schnittstellen, indem sie den Fokus von der reinen Feature-Auslieferung auf messbare Ergebnisse für Stakeholder verschiebt.

Anstatt mit technischen Möglichkeiten oder vorab festgelegten Funktionen zu starten, schafft VDD hierarchische Wertschöpfungsketten, die die Unternehmensziele mit den einzelnen Agenten-Elementen verbinden. Gerade in agentischen Kontexten ist dieser Ansatz essenziell, weil autonome Systeme Werte schaffen müssen, ohne dass der Mensch ständig eingreifen kann.

VDD schafft außerdem explizite Verknüpfungen zwischen Unternehmens-OKRs, Kundenbedürfnissen, Nutzerzielen und spezifischen Design-Assets und stellt damit sicher, dass jede Systementscheidung auf messbare Wertschöpfung zurückgeführt werden kann. Im Value-Driven Design gibt es dabei mehrere Wertedimensionen – vom Unternehmen, über die Kunden bis zu den Endnutzern.

Für agentische Systeme bedeutet VDD zudem, Systeme zu gestalten, die sowohl für mehrere Nutzer als auch für mehrere Agenten konzipiert sind und mehrere Werte für verschiedene Unternehmen abbilden. Dieser System-Design-Ansatz ermöglicht es, Wertparameter klar zu definieren, autonome Wertschöpfung zu überwachen und einzugreifen, wenn das Verhalten der Agenten von den gewünschten Ergebnissen abweicht.

Die iterativen Feedback-Schleifen, die zentral für die value-driven Methodik sind, werden gerade bei lernenden und adaptiven Systemen kritisch. Sie erfordern Interfaces, die nicht nur zeigen, was Agenten erreicht haben, sondern wie sie Wertziele in unterschiedlichen Kontexten und für verschiedene Stakeholder interpretiert und verfolgt haben. Dieser systematische Ansatz zur Werteausrichtung im Design stellt sicher, dass agentische Systeme zielgerichtet bleiben – und nicht bloß technisch ausgefeilt.

Die menschenzentrierte Zukunft der Agency

Während wir an der Schwelle zu einer weit verbreiteten agentischen Computerwelt stehen, bieten die von Pionieren des Design Thinking etablierten Prinzipien sowohl Fundament als auch Kompass. Cross’ lösungsorientierter Designansatz, Schöns reflektierende Praxis und Simons Satisficing-Prinzip liefern zeitlose Weisheiten, um beispiellose Designherausforderungen zu meistern. Value Driven Design stellt eine Designmethode bereit, mit der sich komplexe Wertsysteme als treibende Kraft für die Koordination von Agenten im Dienste mehrerer Nutzer einbinden lassen.

Die Zukunft des agentischen Designs liegt nicht darin, KI-Fähigkeiten maximal auszureizen, sondern in einer durchdachten Vermittlung zwischen menschlicher Intention und künstlicher Leistungsfähigkeit. Der Erfolg wird sich nicht an technologischer Raffinesse messen lassen, sondern an der nahtlosen Integration künstlicher Agenten in den natürlichen Ablauf von Arbeit, Kreativität und Alltag.

Das ist die nächste Grenze des Designs: Interfaces zu schaffen, die künstliche Intelligenz nicht nur mächtig, sondern tatsächlich nützlich für die reale Erfahrung verschiedenster menschlicher Gemeinschaften machen. Die Methoden selbst mögen zeitlos sein – doch ihre Anwendung auf agentische Systeme eröffnet völlig neue Spielräume für eine reflektierte, menschenzentrierte Designpraxis.

Weiterführende Literatur

Foundational Design

Simon, H. A. (1996). The Sciences of the Artificial (3rd ed.). MIT Press.

• Das grundlegende Werk zum Design als Wissenschaft, das die Konzepte des Satisficing und der Problemlösung einführt, die zentral für das Design Thinking sind.

Cross, N. (2006). Designerly Ways of Knowing. Springer-Verlag.

• Eine Sammlung zentraler Vorträge und Publikationen, die erforschen, wie Designer denken und worin Design-Expertise als eigenständige Form von Intelligenz besteht.

Cross, N. (1982). Designerly ways of knowing. Design Studies, 3(4), 221-227.

• Der grundlegende Artikel, der das Konzept der „designerly ways of knowing“ erstmals als eigenständigen erkenntnistheoretischen Ansatz formuliert hat.

Cross, N. (2011). Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Berg Publishers.

Norman, D. (2019). Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity Centered. MIT Press.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.

Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking. Design Issues, 8(2), 5-21.

Human-AI Interaction und Agentic Interfaces

Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., ... & Horvitz, E. (2019). Guidelines for human-AI interaction. Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-13.

• Die maßgebliche Forschungsarbeit mit 18 evidenzbasierten Leitlinien für das Design von KI-Nutzererlebnissen.

Coursaris, C. K., Léger, P. M., & Beringer, J. (Eds.). (2024). The Design of Human-Centered Artificial Intelligence for the Workplace. Springer.

• Eine umfassende Analyse des Designs von KI-Systemen in organisationalen Kontexten mit Fallstudien aus verschiedenen Branchen.

Value-Driven Design Methodik

Cross, N. (2025). Designerly Ways of Knowing and Thinking (Expanded ed.). Springer-Verlag.

• Die aktuellste, erweiterte Ausgabe mit zusätzlichen Kapiteln zu kreativer Kognition, Designintelligenz und gestalterischem Denken.

Keen Design. (2024). Value-driven design: ein zeitloser, skalierbarer Prozess für die Gestaltung und Produktion mehrdimensionaler Werte. Entnommen aus unserem blog.

• Ein umfassendes Rahmenwerk zur Ausrichtung von Designentscheidungen an messbaren Geschäftsergebnissen und den Werten der Stakeholder.